「バラバラな職場」はどうして作られるのか────チームビルディングのプロに聞く。

「うちの部署(会社)ってバラバラだな」と感じたことはありますか?

今回は、「分業はバラバラな職場を生みやすいのでは」という疑問をチームビルディングのプロである楽天大学 学長の仲山進也さんにお聞きします。ちなみに仲山さんはAgendの登場2回目。

私たちが「バラバラな職場」にならないよう、どうすべきかを教えていただきました。最後の「まとめ」まで是非お読みください。

仲山進也

仲山考材株式会社 代表取締役 / 楽天グループ株式会社 楽天大学 学長

まだ社員20人しかいない創業期の楽天に入社。楽天市場出店者の学び合いの場「楽天大学」を設立、人にフォーカスした本質的・普遍的な商売のフレームワークを伝えつつ、出店者コミュニティの醸成を手がける。「仕事を遊ぼう」がモットー。

【Agendインタビュアー】 フジイユウジ

Agend編集長。

スタートアップや様々な事業の経営やグロースに携わる中で意思決定のための会議や組織論、チームコミュニケーションに強い興味を持ち、Agendの運営を開始。

創業期の楽天で、三木谷さんから「分業しちゃダメ」と言われた経験。

チームビルディングの専門家である仲山さんと、今日は「バラバラな職場の作られ方」についてお話ししたいと思っています。

特に分業って難しいって話ができればと思うんですけど、分業によってバラバラな職場になることって多いと思うんですよ。

そうですね。チームビルディングの視点で考えると分業というのは、試行錯誤しながらうまくいく方法を見つける過程で発生していくものです。

なので、うまくいくやり方がわからない段階なのに分業してしまうと、試行錯誤が起こりにくくなって、単に「分断」されている状態になってしまうことが多いと思います。

いきなり分業すると、チームワークが生まれにくくなる、と。

ぼくは何故そうなるのかわかるんですけど、世の中では一般的に分業が効率良いととらえられていますよね。

分業といえば、楽天の創業期に三木谷さん(社長)から「分業しちゃダメ」って言われたことがあって。

2000年前後のことなのですが、「楽天市場への新規出店営業」→「店舗オープンまでの作り込み」→「オープン後のサポート」という3ステップを一人の担当者が全部やる「一気通貫」型になっていました。

ちなみに3つのステップを「前衛」「中衛」「後衛」と呼びます。

そのうち、どんどん出店数が伸びていって、店舗さんから問い合わせの電話やメールがものすごく増えていくんですね。

それを拾っているうちに月の最終週になり、「前衛やらなきゃ!」と慌てて取り掛かって月末になんとか目標達成となるものの、気づけば「中衛サポートが全然できてない」みたいな状況で。

なにそのエピソード、めちゃくちゃスタートアップっぽくて面白い(笑)

やってるほうは夢中というか必死ですよ。

その後も怒涛のような業務量は加速して、どんどんできてないことが増えていく。人の採用は全然追いつかない。そこで意を決して、みんなで三木谷さん(社長)に「前衛・中衛・後衛を分業させてもらえませんか」と直談判にいったんですね。

そしたら、三木谷さんからは「ダメ」って言われて(笑)

全体が見えてる状態で工夫しながら働くってことが成長に繋がるんだ、分業すると成長スピードが上がらないからダメだと。

その経営判断、イケてるなー!

仕事はめちゃくちゃ大変ではあるけど、そのタイミングではまだ分業しないで全体が見える人を増やす方が事業が成長すると考えていたんですね。

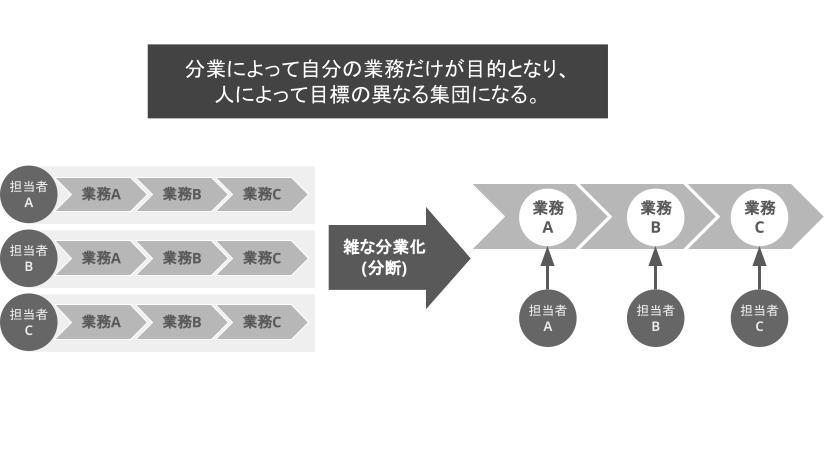

分業によって丸の業務だけが各自の「目的」になってしまうと、非効率な分断が生まれて業務ごとに担当者の目的が違う集団になる。マネージャーは抜けているところを指摘して補うが、チームとしては機能しない。

前衛から後衛まで一気通貫でやっていると「この人が出店したらむずかしそう(問題が起こりそう)」と感じたときは契約を取らないでおこう、という判断になります。あとで大変になるのが分かるので。

分業すると、そういう判断はされなくなりますよね。

前衛の担当者にとっては、新規出店契約の数が大事で、そのあとサポートするのは自分ではない別の人なので。

「それ、分業じゃなくて分断です」

楽天でのエピソードとは真逆で、やたら分業したがる人や会社って多いですよね?

もちろん、『生産量を広げる』フェーズになったらスケーラビリティのために分業せざるを得ない。

ただ、せざるを得なくなってやるのと違って、分業を『生産性をあげる』という効率が良くなるツールと思って分業制にすることが多いようなんですよね。

分業したがりますよね。

全体としての成功体験が生まれる前に分業しても何も生まれない。ただ目的や目標がバラバラの人たちになってしまうだけ。

分断されている集団では、あのフレーズが飛び交います。

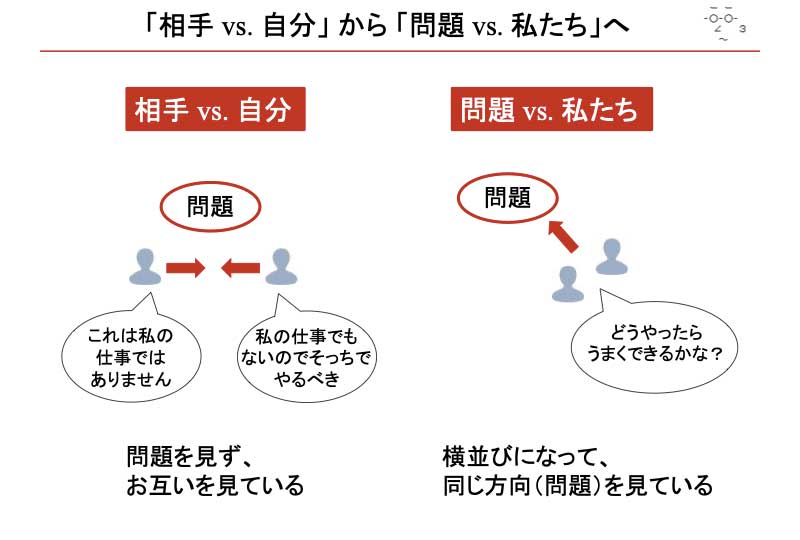

「それは私の仕事ではありません」

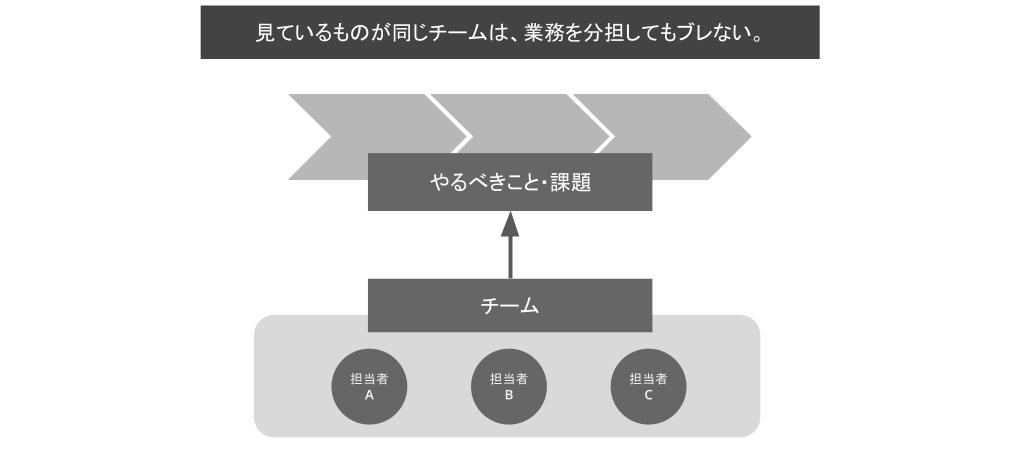

問題 vs 私たちになっているか?(仲山さん提供資料)

分断されている状態だと、メンバーは「仕事」ではなく「お互い」を見合っています。「Aさん vs. Bさん」の構図。

それに対して、チームビルディングする、チームになるというのは「問題 vs.私たち」の構図を生み出すこと。メンバーみんなが「問題(仕事)」のほうを見て、「これってどうやったらできるだろう?」と話し合う形です。

なので、不確実性のあることにチャレンジしているのに最初から分業しちゃう人には、「それ、分業じゃなくて分断です」って言ってしまってよいのかもしれないですね。

チームになっていれば業務を分担しても問題や目的を「私たちチームのもの」ととらえられるってことですね。

「ひとつの目的を持つ人たちが作業分担するチーム」であるのと、「分業によって個々が別の目的を持った集団」は違うものって考えるとわかりやすいかも。

チームビルディングをなぜやるのかっていうと、「チームにならなければ実現できない仕事」をやるためです。

ただ人が集まって分担すれば実現できる仕事は、チームになる必要がないわけですから。

サッカーOSで、業務分担しても有機的に動けるチームになる。

仲山さんは、個々が自分の仕事をしていれば良いというのは野球的な考え方で、チームの目的を共有して有機的に動かなくてはならないってのをサッカー的ととらえている……とお聞きました。

そこ、詳しくお聞きしてもいいですか。

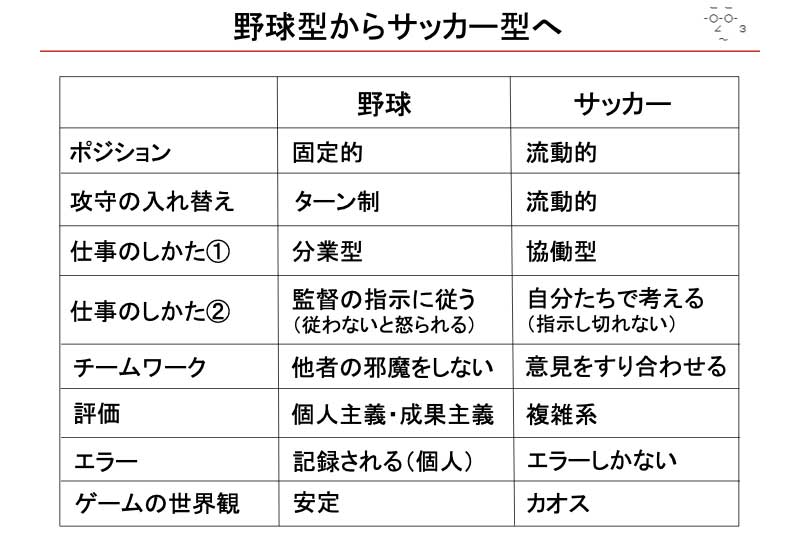

野球とサッカーはOS(オペレーティングシステム)が違うと考えています。

野球って分業ですよね。ポジションは固定的だし、攻守もターン制で、攻撃は1人ずつやるから選手同士の連携プレーはあまりない。

その点、サッカーはポジションも攻守の入れ替えも流動的です。ディフェンダーが点を取ってもいいし、フォワードが守ってもいい。はっきりした「分業型」ではなく、連携が重要な「協働型」です。

仲山さんがチームビルディングの際に用いる資料。(仲山さん提供資料)

サッカーは、状況が刻一刻と変化していきます。ピッチ上に22人いる選手同士の関わり合いも複雑。いわゆるVUCAです。

そう考えると、現代の企業はサッカー的な動きが求められているのに、野球OSで考えている人が多い気がします。

「チーム」をイメージするときに野球みたいな分業をイメージしちゃうんです、野球OSの人たちは。

みんなやたら分業が好きすぎる……と思ってたけど、野球的な分業がチームだと思ってると説明されるとわかるなー。

さっきの創業期の楽天で三木谷さんに「分業しちゃダメ」って言われたエピソードとか色々な示唆に富んでると思うんですけど、野球的にチームをとらえている人には理解できないかもしれませんね。

そうですね。

野球OSの人たちが「分業したら効率よくなる」とか「会社ってそういうもん」って考えて分断してしまうから、みんなで試行錯誤するっていうカオスが生まれなくて、そこから先に進めなくなる。

「デザイナーはデザインを完成させることに集中し、エンジニアはコードを書いて機能実装が終わることを目的に」ってゴールを別々にしていたらプロダクトチームにはなれないすよね。

他にも「マーケは集客だけやって、集客したリードを営業が訪問します」みたいなチームも、ちゃんとゴールを一致させて連携していれば良いけれど、バラバラになってどうやって事業を成長させるか試行錯誤しなくなるみたいな話は、色々なところで聞きますよね。

野球OSの人たちには「会社ってそういうもん」って思い込みがあるというのは面白い観点だなあ。

野球とサッカーでは「チームワーク」が意味するものも全然違うんですよ。

分業型の世界では、チームワークが「他の人の邪魔をしないこと」になるんです。

他の人の邪魔をしないことがチームワーク!!!

なるほどなあ。

それで、全体最適よりも波風が立たないようにするだとか、雰囲気が良いみたいなことが優先されちゃうのか。

そうなんです。

それに比べてサッカーは、仲が良いだけではどうにもならなくて、息が合うまでプレーをすり合わせなければ勝てません。

みんなでわちゃわちゃ試行錯誤することが必須なのですが、野球OSの人はそういう働き方をイメージできていない。

みんなでわちゃわちゃ試行錯誤するっていう働き方をイメージできていない!

エンジニアがユーザーのこと知るのは当然だよねって言ったとき、サッカーOSの人にはその話がスッと入るんですよね。でも、野球OSの人からすると「なんでプログラミングじゃないことさせてるの?非効率じゃん」って見えてる。

野球OSの人にはまるで外野手にキャッチャーの練習させてるみたいに感じるんでしょうけど、試合全体を見てどう動くかを理解するサッカーOSの人には、みんなで同じ目的をもってチームで試行錯誤することは効率が良いものに見えている。

全社総会とかで全体の話をされても野球OSでは分業されてるから他人事になりやすいじゃないですか。下手すると営業部門しか先月の売上を答えられないとかある。

分断していて、自分の守備範囲じゃないことは他人事になる。

各自が各自の目標KPIを追うみたいな仕事のイメージしか持っていないんですよね。

なるほどなあ。

野球OSっぽく組織つくっているわりに「うちの会社は連携が悪い」とか言っちゃう人いるよなー

だから、試行錯誤を経てチームになる成功体験を共有する必要があるんですよね。

分断系の組織の人から、「会社のみんなが仲悪いので、仲良くなれるようにしてください」ってチームビルディングの依頼をされることがあるのですが、もう手遅れなことが多いです。

そこからわちゃわちゃ試行錯誤して成功体験を得るまでは、遠すぎるので。

「チームでわちゃわちゃ課題を解いていった体験」を持つ人を社内に増やしていく。

ちなみに楽天で「分業しちゃダメ」って言われたあとってどうなったんですか?

ほどなくして前衛・中衛・後衛は分業化されることになりました。

おそらく、事業のステージが導入期から成長期に変わったと三木谷さんが判断したからではないかと思っています。

分業化はされましたけど、それぞれ分かれた部署に「一気通貫」でやっていた人たちがいたので、お互いの部署の事情も理解し合った上で全体最適っぽく動いてましたね。

作業自体は分担していても、チームで見ているものが同じであればバラバラの職場にならない。(Agend編集部にて作図)

ちゃんと分業になってからもチームとして機能したんですねえ。

そうです。

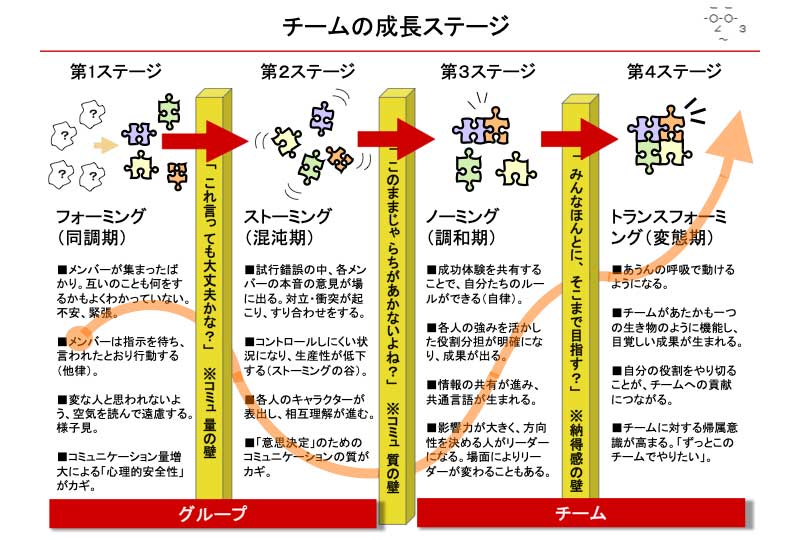

「チームの成長ステージ」でいうところのストーミング期を超えて、成功体験を得た上での役割分担なので。

なるほど。

「目的がバラバラにならない」ような分業ができたんだ。

人が集まって不安や緊張が生まれる「フォーミング期」、意見をぶつけながらすり合わせをする「ストーミング期」など、チームがどうやって上手く協力するようになるかのステップを示している。タックマンモデルをベースにして 組織の成長を4ステージにわけた解説。(仲山さん提供)

ただ、分業化されたあとに入社してくる人が増えていくとともに、一気通貫の体験がある人がいなくなっていきました。

一気通貫の体験がある人って事業の全体像がわかっているので、「仕事ができる人」として新しい部署の立ち上げとかに引っ張られて異動しちゃうんです。

そのうち、分業化されてから入社した人ばかりになると、「チーム感」が薄れ始めるわけです。チーム感にはそういった賞味期限があるので自然なことではあるのですが。

はー、なるほど。

賞味期限やチームのフェーズを意識するのが大事なんだなあ。

そうやってチーム感が薄れていくことへの対策ってあるんですかね。

賞味期限が切れると、「チームとしての分業」が「分断」に変わってしまう。また、そのときは以前と会社組織の規模や事業のフェーズも変わっている。

その成長した形に合わせて「一緒にわちゃわちゃ試行錯誤して成功体験を得る」にはどうしたら良いか、という新たなチームビルディングがはじまる……ということを繰り返していくんですよ。

まとめ:

■ 分断的な分業をしてしまうことでバラバラな職場が作られる。

■ 自分や組織の考え方が「野球OS」的になっていないか?

■ 現代の組織に必要な「サッカーOS」で考える。

■ チームでわちゃわちゃ試行錯誤して課題を乗り越えていった体験がある人たちを社内にどんどん増やしていく。

分業は決して効率の良いことではないのに「分業するのが当たり前」と疑いなく考えてしまうと目的がバラバラの集団を作り出してしまうという話はとても納得感があります。

みなさんの職場はどうでしょう。

「チーム」として機能する職場になっているでしょうか?

チームの成長ステージを解説した仲山さんの著作『今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則』

野球OSとサッカーOSの違いを「イヌとネコ」にたとえたウェブ連載「組織のネコトレーニング」

(企画・編集:フジイユウジ / 取材・文・撮影:奥川 隼彦) 取材:2024年5月